تخيل اثنتين من إناث الشمبانزي يمضيان بعض الوقت تحت شجرة، واحدة منهما تمشط فراء الأخرى، فتمرر أصابعها الطويلة بشكل منتظم في فرائها، وتلتقط منه الحشرات وقطع أوراق الشجر، وتتمدد الأخرى على الأرض والنعاس يداعب جفنيها، وتبدو في حالة من الاسترخاء كما لو كانت تستمتع بيوم في منتجع صحي. وإذا قمنا بقياس مستوى هرمون الأوكسيتوسين -وهو هرمون مرتبط بالشعور بالترابط والسعادة- فيما بعد خلسة؛ فسيُثبِت أنها تشعر بسعادة غامرة.

ولمَ لا؟ يبدو تمشيط الفراء طريقة مسلية لتمضية الوقت. العديد من أنواع القردة العليا والقردة تكرس وقتًا طويلًا من اليوم للقيام بهذه المهمة. ومن بين المميزات العديدة لتمشيط الفراء أنه نوع من التقرب والتودد، ويؤدي إلى تقوية التحالفات، لذا فعلى الأرجح أن تكون الأنثى التي تستمتع بالتمشيط والتدليل ذات مرتبة مساوية أو أعلى في المجموعة من تلك التي تقوم بمهمة التدليل والتمشيط.

وهناك مستوى آخر من التعقيد الاجتماعي في هذا المشهد لم يكتشفه الباحثون إلا مؤخرًا. إذا كان مَن يقوم بعملية التمشيط والتدليل أي رفيق قديم من المجموعة فإن مستوى الهرمون لا يتغير كثيرًا، لكن إذا كان شخصًا تربطه علاقة وطيدة بالمتلقي، علاقة قرابة على سبيل المثال لا الحصر، فإن مستوى الأوكسيتوسين يرتفع بشكل ملحوظ. بعبارة أخرى، أكثر ما يهم هو ما إذا كان القردان صديقَين أم لا.

وبالنسبة للكثير منا، فإن مميزات الصداقة ومباهجها معروفة. فعلى غرار ذلك الثنائي، على الأرجح نحن نشعر بالاسترخاء ونستمتع بوقتنا عندما نتناول العشاء مع أشخاص نعرفهم جيدًا أكثر من أشخاص التقينا بهم للتو. وقد احتفى الفلاسفة ببهجة التواصل الاجتماعي منذ عصر أفلاطون، الذي كتب مشهدًا حواريًّا حول هذا الموضوع، وثمة أدلة منذ عقود على أن العلاقات الاجتماعية مفيدة لنا. لكن الصداقة لم تحظ بهذا الاهتمام العلمي الجاد سوى الآن؛ إذ بدأ العلماء من تخصصات متنوعة مثل علم البيولوجيا العصبية والاقتصاد وسلوك الحيوانات يدركون أوجه التشابه بين التفاعل بين الحيوانات وعادات البشر في حفلات العشاء مع أصدقائهم، وبدأوا يطرحون أسئلة أكثر تدقيقًا حول الدوافع وراء السلوك الاجتماعي.

أغلب الأشخاص يعتقدون أنهم محبوبون أكثر من زملائهم –لكنهم في الحقيقة لديهم أصدقاء أقل مما لدى أصدقائهم؛ و”مفارقة الصداقة” المثبتة رياضيًّا التي أشار إليها عالم الاجتماع سكوت إل فيلد في عام 1991 ما هي إلا واحدة من بين العديد من نتائج الأبحاث التي تضفي معنى جديدًا لفكرة “الأصدقاء الذين يمكن الاعتماد عليهم”.

وتحفز الإجابات المبدئية لهذه الأسئلة -بالرغم من أنها إجابات أولية ومبكرة- على إعادة تقييم أهمية الصداقة باعتبارها قوة بيولوجية واجتماعية. أولًا، هناك البعد العالمي الظاهر للصداقة، إذ تقول لورين جيه. إن. برنت -المتخصصة في علم البيئة السلوكي في جامعة إكزتر في إنجلترا، والتي تدرس الأنشطة الاجتماعية لدى قرود المكاك ريسوسي والحيتان القاتلة-: “عندما بدأنا نفكر بعمق أكبر في ماهية الصداقات، وجدنا أن هذه العلاقات موجودة لدى أنواع أخرى من الكائنات. وهذا يعني أن ثمة قصة وراء هذه العلاقة تتجاوز فكرة البشر والمجتمع الإنساني”.

ويبدو أن هناك أيضًا أساسًا جينيًّا لكل من الدوافع الغريزية تجاه المخالطة الاجتماعية وعلاقاتنا الحقيقية التي تتخطى نطاق العائلة. وثمة أدلة قوية على أن غياب الصداقة يمكن أن يكون مضرًّا للصحة، بينما أولئك الذين لديهم روابط اجتماعية أقوى يعيشون أطول ويتمتعون بنجاح تناسلي أعلى. ووفقًا لرأي روبرت إم. سايفارث -عالم النفس بجامعة بنسلفانيا، والذي يدرس العلاقات الاجتماعية لدى قردة البابون- فإن هذا يعني أن الصداقة لها جذور تطوُّرية، ويضيف: “هذا يشير إلى وجود نزعة أساسية عند الثدييات للحاجة إلى التواصل”. ومن ثم، فإن الصداقة ليست رفاهية، بل هي واحدة من الاحتياجات الأساسية.

خرائط العلاقات الاجتماعية

لكن ما هي الصداقة بالتحديد؟ إذا كنت تعتقد أننا أصدقاء، ولكنني أظن أننا معارف، فأيهما نكون؟ وتنوع الإجابات المحتملة هو أحد أسباب عدم إجراء أبحاث حول الصداقة لفترة طويلة. ينجذب العلماء لدراسة الأفراد لأنها تعني صداعًا إحصائيًّا أقل ومزيدًا من البيانات المتاحة. وعلاوة على ذلك، إذا كان أحدهم مهتمًّا بنظرية التطوُّر، فالحقيقة أن الانتخاب الطبيعي يحدث عندما تكون الظروف في صالح “الأفراد” الحاملين لصفات معينة. ومن أشهر الأمثلة على ذلك، أن حجم منقار عصافير داروين تغير من طائر لطائر، ومن ثم، فمن الصعب بناء حُجة تطوُّرية حول الروابط بين الناس؛ لأنها أمر غير ملموس أكثر بكثير.

عندما درس الباحثون الروابط بين فردين، درسوا العلاقات بين الأزواج أو الأقارب مثل الأمهات وأطفالهن. وتتطلب دراسة العلاقات بين الأشخاص من غير الأقارب ولا الأزواج أن يتم الاتفاق على كيفية قياس خصائص تلك الروابط. فالتعريف المستخدم حاليًّا للصداقة –وهي أنها علاقة إيجابية مستمرة تتضمن التعاون على مدار الوقت– لم يتطور سوى مؤخرًا، وهو قائم على جودة التفاعلات ونمطها.

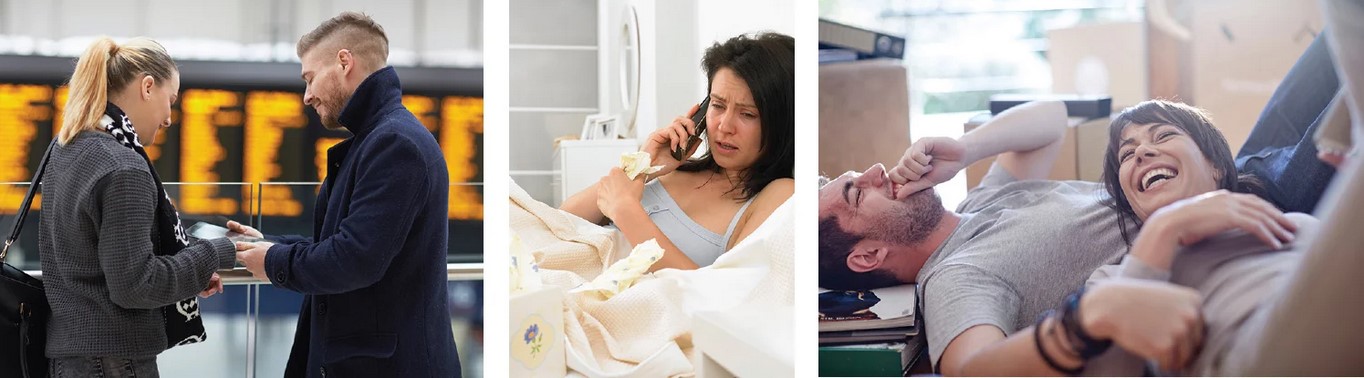

والأهم من ذلك أن الصداقة علاقة ثابتة ودائمة. فربما تصادف شخصًا لطيفًا في محطة القطار وتتبادلان بعض العبارات الودودة، لكنك لن تعتبر هذا الشخص صديقك، لكن ماذا عن جارك الذي تمارس الرياضة معه بانتظام وتتناول العشاء معه من حين لآخر؟ هذا يُعتبر صديقًا.

على الرغم من أن الباحثين لا يمكنهم أن يطلبوا من أحد القردة ذكر اسم أقرب أصدقائه، فإنهم في البيئات الطبيعية يستطيعون ملاحظة كيف يقضي الحيوان وقته ومع مَن. ومن خلال تتبُّع أفراد الحيوانات عن قرب على مدار أعوام والتسجيل الدقيق لكل موقف من التواصل الصوتي أو تمشيط الفراء أو التعاون في الحصول على الطعام، وما إلى ذلك، استطاع العلماء المتخصصون في علم البيئة السلوكي تجميع كم هائل من البيانات حول النشاط الاجتماعي في مجموعات معينة.

وعند البشر، حث الباحثون المشاركين في أبحاثهم على وضع قوائم بأسماء أصدقائهم وتحديد العلاقة الاجتماعية التي تربطهم بهم. وكان أكثر سؤالين ينتج عنهما الكثير من الأسماء يتعلقان بأوقات الفراغ ومناقشة الأمور المهمة: مَن تدعوه للذهاب إلى السينما؟ وبمَن تتصل عندما تمرض أو في أثناء الانفصال عن شريك حياتك أو عندما تنتقل من عمل لآخر؟ قد تتضمن القائمة أكثر من شخص، وقد تتغير الأسماء بمرور الوقت، لكن أظهرت دراسة أجريت عام 2014 على المكالمات الهاتفية التي أجراها طلاب الجامعة على مدار عام ونصف أن عدد الأصدقاء المقربين لكل شخص يظل ثابتًا بصورة مثيرة للدهشة. وقد رصد الباحثون -الذين أجروا بحثهم في كلية العلوم بجامعة آلتو في فنلندا- 24 طالبًا خلال انتقالهم من المرحلة الثانوية إلى الجامعة، وهي الفترة التي التقى فيها أولئك الشباب والفتيات بالعديد من الأشخاص الجدد. ووجدوا أن صداقات بعينها قد تغيرت خلال تلك الفترة، ولكن في وقت بعينه ظل أغلب الأشخاص يعتمدون تقريبًا على نفس عدد الأصحاب الأساسيين، وكان لكل شخص عدد محدد يميزه.

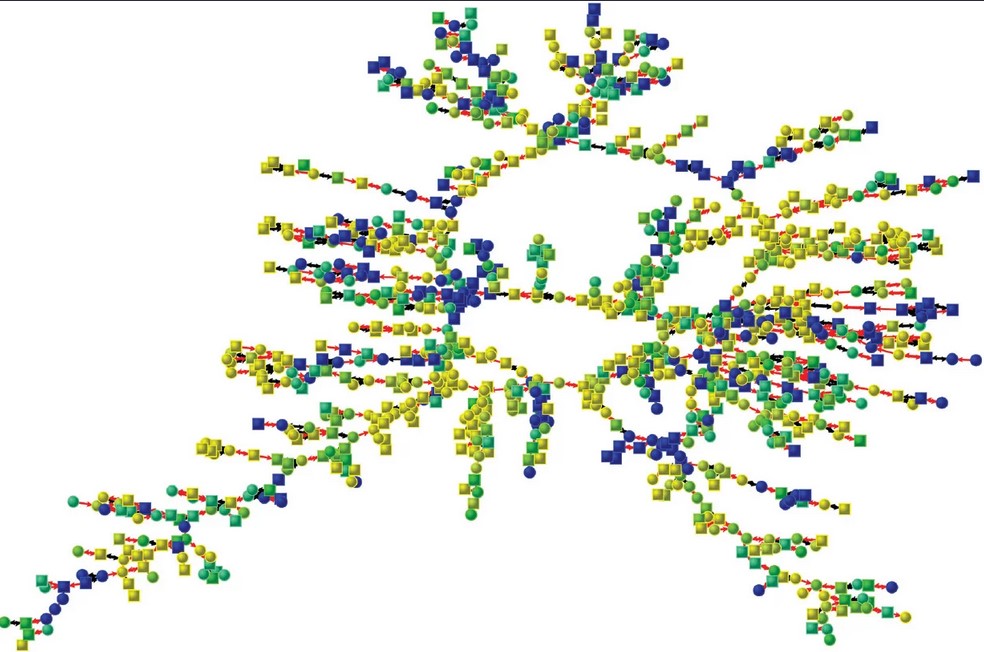

ستجد أن دائرتك الاجتماعية بأسرها ترتبط بنطاق البحث العلمي الجديد حول الصداقة. في بداية مساره المهني كطبيب، أصبح نيكولاس إيه. كريستاكيس –هو الآن عالم اجتماع في جامعة ييل- مهتمًّا بكيف قد يؤثر مرض شخص ما على شخص آخر، وخصوصًا الأزواج. وقد أدى هذا إلى إدراك أن كل ثنائي يرتبط بثنائي آخر، على حد قوله؛ “لتكوين شبكات ضخمة من العلاقات التي تمتد لمسافات بعيدة”.

انضم كريستاكيس إلى جيمس إتش. فاولر -الذي يعمل حاليًّا عالِمًا في السياسة بجامعة كاليفورنيا بسان دييجو- (وكانا في ذلك الوقت معًا في جامعة هارفارد)، لدراسة الشبكات الاجتماعية لثلاثة آلاف أو ثلاثين ألف شخص أو أكثر. وباستخدام الأساليب الحسابية، حددا هما وغيرهما مقاييسَ للترابط تسمح برسم خرائط متطورة لهذه الروابط. على سبيل المثال، عملوا على إحصاء عدد الأصدقاء الذين يعتبرهم شخص ما (أصدقاء غير مقربين) وعدد الأصدقاء الذين يعتبرونه هم (صديقًا مقربًا) بشكل مفصل؛ وبالتالي تُحل مشكلة عدم التطابق في إدراكنا لمدى قرب علاقتنا الحقيقية. وفي كتابهما الصادر عام 2009، “التواصل: القوة المذهلة لشبكاتنا الاجتماعية وكيف تشكل حياتنا” Connected: The Surprising Power of Our Social Networks and How They Shape Our Lives، أوضحا أن العلاقات الاجتماعية لما يصل إلى الدرجة الثالثة لها تأثير هائل على أمور مثل الوزن، وكذلك عادات التدخين والإيثار والسلوكيات الانتخابية.

إن الطريقة الجديدة للنظر إلى الصداقة تضفي غموضًا على التمييز القديم بين الأصدقاء والعائلة، من خلال افتراض أن مدى وثاقة العلاقة قد يكون أكثر أهمية من مصدر نشأتها. ويقول جون كيشيابو -عالم النفس بجامعة شيكاغو، وهو رائد دراسة الشعور بالوحدة من منظور علم الأعصاب-: “إن العلاقة مع الزوج يمكن أن تكون علاقة إيجابية وداعمة، أو تكون هي العلاقة الأكثر ضررًا في الحياة”. وبمنطق هذا النهج، فإن الأقارب والأزواج يمكن اعتبارهم أصدقاء، ولكن فقط إذا كانت الرابطة بينهم إيجابية ومثمرة. ووفقًا لهذا الرأي، قد تكون الأولوية للعائلة، جزئيًّا؛ لأن هذا هو الأسهل والأقرب. ويقول سايفارث: “الصداقة كلمة تصف روابط اجتماعية مستمرة وطويلة الأمد، والقرابة توفر بداية سهلة لهذه الروابط”.

طبيعة الحيوانات

كانت الأبحاث التي أجريت على الحيوانات ذات أهمية في تأسيس فكرة أن الروابط الاجتماعية القوية في حد ذاتها قد يكون لها أهمية تطوُّرية. تتسم النظريات التطورية بأنها يصعب إثباتها؛ فالعديد من التجارب التي صُممت لاختبار هذه الأفكار لا تتطلب دراسة مجموعة واحدة أو قطيع واحد فحسب، بل نسله كذلك. غير أن متوسط أعمار أغلب أنواع الحيوانات أقصر منه لدى البشر، وهو ما يجعل قياس التغير على مستوى الجيل مسألة أبسط، وهذا يسهّل استخلاص الأسباب من العلاقات والروابط. بالإضافة إلى ذلك، فإن النتائج التي تنطبق على مختلف الأنواع تشير إلى أن أصولها بيولوجية وليست ثقافية.

وإلى اليوم، ثبت أن الخيول والأفيال والضباع والقرَدة والشمبانزي والحيتان والدلافين تكوِّن روابط اجتماعية تدوم لأعوام. وكانت الدراسات التي أجريت على الكائنات الحية الأقرب إلى البشر -أي القرَدة والقرَدة العليا- رائدة ومبتكرة بصورة خاصة. فقد درس سايفارث ودوروثي إل. تشيني -عالِمة بيولوجيا في جامعة بنسلفانيا- المجموعة نفسها من قردة البابون في كينيا على مدار أكثر من 30 عامًا. وعندما بدءا في دراستهما، كان روبرت هيند، عالِم الرئيسيات، قد أثبت بالفعل أن الحيوانات التي تنتمي إلى رتبة الرئيسيات لديها علاقات اجتماعية ملحوظة. ومن بين أول الأشياء التي قام بها سايفارث وتشيني كان استخدام تجارب تسجيلات صوتية لإثبات أن قِرَدة البابون على دراية بالعلاقات بين الآخرين. فعندما كانت مجموعة من إناث القرود تسمع أصوات بكاء أو تأوه أحد الصغار كانوا في الغالب ينظرون إلى أم الصغير. ويقول سايفارث: “إن هذا يشير إلى أن العلاقات الاجتماعية لم تكن من نسج خيالنا البشري”.

وفي نهاية المطاف، ثبت في دراستين منفصلتين طويلتي الأمد حول البابون –واحدة تحت قيادة سايفارث وتشيني، والأخرى قادتها عالمة الرئيسيات جين ألتمان، من جامعة برنستون- أن هذه العلاقات الاجتماعية التي تم تسجيلها بدقة وحرص على مدار الزمن، أحدثت فارقًا كبيرًا في النجاح التناسلي للأفراد. وفي عام 2003، نشرت ألتمان وزميلتها جوان سيلك، بالتعاون مع سوزان ألبرتس من جامعة دوك، ورقة بحثية مهمة ومؤثرة في دورية “ساينس” Science كانت أول ورقة تربط صراحة بين صداقات الإناث البالغات وبين نسبة أبنائها التي تعيش بعد العام الأول من أعمارها. وفي عامي 2009 و2010 قدم سايفارث وتشيني وسيلك وزملاؤهم بيانات مماثلة. كما أنهم أثبتوا أن قرَدة البابون التي لديها صداقات مستقرة لديها مستوى أقل من الإجهاد، وأن إناث البابون تسعى لتكوين صداقات جديدة إذا ما قَتل حيوان مفترس إحدى صديقاتها المقربات؛ وهو دليل مهم على الأهمية البالغة للروابط الاجتماعية.

النتائج المذهلة والمتقاربة للدراستين أصابت الباحثين بدهشة عارمة؛ إذ إنهم كانوا يتوقعون أن تكون السلطة والسيطرة داخل المجموعة هي مصدر أهم المميزات والفوائد. وهذا لا يعني أن رتبة الفرد داخل المجموعة ليست مهمة، لكن العامل الحاسم كان وجود مجموعة قوية من الروابط الاجتماعية. ويقول سايفارث: “تتمتع الرئيسيات بعلاقات طويلة الأمد، كما أنها على دراية بالعلاقات بين الآخرين، وهذه العلاقات لها تأثير مباشر على النجاح التناسلي”.

الجينوم الاجتماعي

حازت فكرة تطورية مرتبطة بالفكرة السابقة ولكنها خاصة بالبشر اهتمامًا كبيرًا هي الأخرى. تقول فرضية العقل الاجتماعي، التي طرحها عالم النفس التطوري روبين دونبار من جامعة أكسفورد وآخرون، إن حاجة البشر الأوائل إلى العيش في مجموعات اجتماعية أكبر، أدت إلى زيادة حجم الدماغ البشري. وعلى كل، يتطلب البحث في تعقيدات الحياة الاجتماعية اهتمامًا اجتماعيًّا وقدرة على التفكير من منظور الآخرين والتواصل، ثم التعاون في نهاية المطاف.

وتضرب هذه الفكرة بجذورها في الملحوظة القديمة بأن القردة والقردة العليا لديها أدمغة أكبر بكثير بالنسبة لحجم الجسم مقارنة بالحيوانات الأخرى، وأن هذا كان على الأرجح نتيجة حياتها الاجتماعية. ومن بين الأدلة الأثرية والحفرية التي تدعم هذه النظرية التغيرات –الطفيفة- في حجم الدماغ بين إنسان نياندرتال والإنسان الحديث في الوقت نفسه الذي توسعت فيه المجموعات الاجتماعية في الحجم، ولا سيما، في التعقيد. وثمة متلازمة معروفة باسم “رقم دونبار” تقول إنه -بغض النظر عما تقوله صفحتك على فيسبوك- فإن كل شخص منا بإمكانه الاحتفاظ بدائرة اجتماعية كبرى لا تتجاوز نحو 150 فردًا فقط. وتبين أن العديد من أشكال المنظومات الاجتماعية؛ من الفرق العسكرية وحتى متوسط قوائم عدد بطاقات المعايدة التي ترسلها في الأعياد، تدور حول هذا الرقم.

إذا كان التطور يدفع العديد من الأنواع -من بينها نحن- نحو السلوك الاجتماعي الإيجابي، فمن المنطقي أن نسعى للحصول على دليل من الجينوم. وبالفعل تم تحديد الاختلاف الجيني في البشر الذين لديهم اضطرابات تؤثر على الفاعلية الاجتماعية، مثل التوحد وانفصام الشخصية. وبعض الجينات الموجودة في مسارات الدوبامين والسيروتونين التي دائمًا ما يتم الربط بينها وبين الصفات الاجتماعية. ويقول كريستاكيس: “علم الوراثة بدأ بفهم كيف تؤثر الجينات على بنية ووظائف أجسادنا ثم عقولنا. والآن بدأ أشخاص مثلنا يسألون كيف تؤثر الجينات على بنية مجتمعاتنا ووظائفها”.

وعلى مدار الأعوام الخمسة الماضية، نشر كريستاكيس وفاولر والباحثون المتعاونون معهم سلسلة من الأوراق البحثية حول كل من التعاون والأساس الجيني المحتمل للصداقة. عملت الدراسة الأولى على فحص بيانات من 1110 توائم متضمنين في الدراسة الوطنية الطولية لصحة المراهقين والبالغين، والتي طُلب فيها من المشاركين بشكل دوري ذكر أسماء أصدقائهم. وجد فريق كريستاكيس وفاولر أن العوامل الجينية مسؤولة تقريبًا عما يقرب من نصف الاختلاف في كل من مدى ارتباط الفرد بمجموعة أصدقاء أكبر (بناءً على عدد العلاقات المقربة وغير المقربة المرتبطة بذلك الشخص)، وأيضًا في احتمالية أن يكون أصدقاء الشخص هم أصدقاء فيما بينهم أيضًا، وهو ما يُعرف باسم “الانتقالية”، وهو ما أثار دهشتهم أكثر. ويقول كريستاكيس: “هذه نتيجة غريبة حقًّا. فإذا كان لديك في غرفة ما ثلاثة أشخاص: توم وديك وهاري، فإن صداقة ديك مع هاري لا تعتمد فقط على جينات ديك أو جينات هاري، بل على جينات توم أيضًا. كيف يمكن لذلك أن يحدث؟ نحن نعتقد أن السبب في ذلك هو أن الناس يختلفون في ميولهم لتقديم أصدقائهم بعضهم إلى بعض. فالبعض يحب أن ينسج شبكاته الاجتماعية معًا، والبعض الآخر يُبقي أصدقاءه بعيدًا بعضهم عن بعض”.

إن المكانة الاجتماعية للفرد، من حيث مدى مركزية هذا الفرد في شبكته الاجتماعية، كانت أيضًا عاملًا متوارثًا. ووفقًا لتحليل كريستاكيس وفاولر فإن 29% من الاختلافات في احتمالية أن يكون للشخص دور اجتماعي محدد يمكن شرحها من خلال علم الوراثة في مقابل البيئة.

في 2011، استخدم كريستاكيس وفاولر ستة أنماط جينية متاحة من قاعدة البيانات نفسها (مع إقصاء الأقارب هذه المرة) لاختبار وجود تشابه جيني بين الأصدقاء. فوجدوا أن القول المأثور “الطيور على أشكالها تقع” له أساس جيني. فالأصدقاء لم يكونوا متشابهين في الصفات فقط، بل كانوا متشابهين على مستوى النمط الجيني لدرجة أبعد مما قد يتصوره المرء من الاختلافات الجينية المنتظمة التي قد تحدث بسبب الأصول العرقية المشتركة، مثل كونهم أوروبيين أو آسيويين. وقد توسعوا في هذا العمل في ورقة بحثية في عام 2014 حول الصداقة والانتخاب الطبيعي، وأثبتوا أن درجة ترابط الأنماط الجينية جعلت الأصدقاء متساوين مع أبناء العمومة من الدرجة الرابعة. كما توصلوا إلى هذه النتائج مرة أخرى مع قاعدة بيانات ضخمة أخرى، في دراسة فرامنجهام للقلب. واستنتجوا أن “الأصدقاء قد يكونون نوعًا من الأقارب على المستوى الوظيفي”.

وكجزء من هذا العمل، وفي ورقة بحثية نُشرت في مجلة Nature في 2012، وضعوا خرائط للشبكات الاجتماعية لقبائل الهادزا في تنزانيا التي تعيش على الصيد والجمع والالتقاط، والتي يشابه نمط حياتها في جوهره الطريقة التي كان يعيش بها البشر قبل 10 آلاف سنة. وقد أوضح كريستاكيس وفاولر أن الهادزا يشكلون شبكات ذات هيكل حسابي، تمامًا مثل البشر الذين يعيشون في المجتمعات الحديثة، وهو ما يشير إلى أمر جوهري متأصل فيما يتعلق بهيكل الصداقة.

كانت لورين برنت أول من يطبق تحليلات الشبكات الاجتماعية الخاصة بكريستاكيس وفاولر على القرود. وبالتعاون مع عالم البيولوجيا العصبية مايكل بلات، الذي كان يعمل سابقًا في جامعة دوك ويعمل الآن في جامعة بنسلفانيا، كانت برنت تدرس مستعمرة من قردة المكاك ريسوسي في كايو سانتياجو، وهي جزيرة قبالة ساحل بورتوريكو، لها سجلات جينية ممتدة. وقد وجدت الدراسة التي أجروها في عام 2013 أن أكثر القرود اجتماعية، وهي تلك التي لديها أكبر وأقوى شبكة علاقات، كانت على الأرجح من نسل قرَدة اجتماعية أيضًا. كما أن القردة الاجتماعية أكثر حققت نجاحًا تناسليًّا أكبر، أي أن صغارها كانت لديها فرص أكبر للعيش بعد عامها الأول. وفي الورقة البحثية المنشورة عام 2015 أوضحوا أن اليقظة الاجتماعية، أي القدرة على ملاحظة المعلومات الاجتماعية وجمعها، كانت احتمالية توارثها تبلغ 12%.

وفي أحدث أعمالها البحثية، تستكشف برنت الآن ما إذا كانت الروابط غير المباشرة –أصدقاء الأصدقاء- لها نفس الأهمية لدى الحيوانات كما هو الحال مع البشر. وكل هذه الدراسات مبنية على عينات صغيرة نسبيًّا (وهو ما يمليه العدد المتاح من الحيوانات)، لذا فهي تفتقر إلى قوة أعمال كريستاكيس وفاولر، التي استخدمت قاعدة بيانات ضخمة. ويقول سايفارث: “لا نزال نستطلع مدى شمولية تلك الفكرة”، ولكنه يعتبر تلك النتائج مذهلة، قائلًا: “هذا وقت رائع للأشخاص المهتمين بمحاولة ربط السلوك الاجتماعي بعلم الوراثة”.

أصدقاء مدى الحياة

إذا كانت الصداقة بالغة الأهمية بهذا الشكل، فإن الهدف التالي هو فهم السبب وراء هذه الأهمية، من خلال استنباط ما تفعله الروابط الاجتماعية لنا بالضبط. كان ثنائي الشمبانزي اللذين يمشطان فراء بعضهما في المشهد السابق يشبهان ثنائيًّا حقيقيًّا من التي قام بدراستها عالما الرئيسيات كاثرين كروكفورد ورومان فيتيج، وكلاهما يعمل في معهد ماكس بلانك للأنثربولوجيا التطورية في لايبزيج بألمانيا. وفي عملهما، وجد كروكفورد وفيتيج أن مدى وثاقة الصلة بين أي ثنائي تحدد كمية الأكسيتوسين الموجود في دمهما. وقد تمثل هذه النتيجة خطوة أولى مهمة، إذ يقول سايفارث: “إن هذا يشير إلى أن هناك أمرًا ما يتعلق بالتفاعل مع الأشخاص الذين تعتبرهم أصدقاء مقربين له فائدة عظيمة من الناحية الفسيولوجية”.

وهناك أيضًا بعض الأدلة في الاستجابة الفسيولوجية للبشر مع التفاعلات الاجتماعية. فهناك العديد من الدراسات الطولية الضخمة التي أظهرت أن قوة الشبكة الاجتماعية للفرد يمكن أن تتوقع الوفاة، لدرجة أن الروابط القوية قد تكون مفيدة للصحة تمامًا مثل الإقلاع عن التدخين، وأكثر تأثيرًا من عوامل الخطر المعروفة مثل السمنة والخمول الجسدي. وقد أوضحت الدراسات التي أجريت حول الوحدة أن ضعف الشبكة الاجتماعية يمكن أن يكون ضارًّا بالصحة (انظر الجزء بعنوان “مخاطر الوحدة” فيما يلي).

إذا استطاع علم الصداقة الجديد أن يرسم صورة أوضح لكيف نكوّن صداقات ولماذا، فإن الباحثين يأملون استخدام تلك المعلومات بطرق متعددة. ففي تجربة عشوائية طموحة تتضمن 30 ألف شخص في 160 قرية في هندوراس، يستكشف كريستاكيس وفاولر ما إذا كان من الممكن استخدام أسلوب استهداف الأشخاص المؤثرين، الذين يتم تحديدهم من خلال تحليل الشبكة الاجتماعية، لتغيير العادات الصحية وتقليل وفيات الأطفال. وفي جزيرة كايو سانتياجو، يأمل بلات وبرنت أن يتمكنا من تحديد نطاق الاختلاف الطبيعي في السلوكيات الاجتماعية بين قردة المكاك كمدخل لدراسة السلوكيات التي تخرج عن هذا النطاق فيما بعد. ويقول بلات: “من بين أول الأشياء التي يبدو أنها تنهار في التوحد هو الانتباه للآخرين”.

لكن بطبيعة الحال، أبرز النتائج المباشرة لهذا العمل هو أنه يولِّد تقديرًا عميقًا لمدى أهمية أصدقائنا في حياتنا. ويقول كيشيابو: “الآخرون في الواقع هم مصدر أعظم أسباب بهجتنا”. والآن أصبحنا نعلم أن دورهم يتخطى مجرد إسعادنا؛ بل إنهم يساعدوننا في البقاء على قيد الحياة.

ثمة طريقة أخرى لدراسة كيف تؤثر الصداقة علينا وهو دراسة جانبها العكسي: الوحدة. وقد كان عالم النفس بجامعة شيكاغو، جون كيشيابو، في طليعة مَن عملوا على دراسة هذا المجال، وأثبت أن نقص الروابط الاجتماعية يؤدي إلى زيادة معدل الوفيات والاكتئاب والعدوانية والاستجابة للتوتر، بالإضافة إلى الانسحاب الاجتماعي وقلة النوم وارتفاع ضغط الدم. وتفسير علم الاجتماع التقليدي لهذا هو “الدعم الاجتماعي”، وهو ما يعني أن الروابط الاجتماعية القوية تشجع على سلوكيات صحية أفضل، وتخفف من حدة الآثار السلبية للضغوط والإجهاد.

لكن بالنسبة لكيشيابو، لم تكن هذه إجابة كافية؛ فبدأ يبحث بعمق في الدماغ، فيقول: “الدماغ هو العضو المسؤول عن تكوين الارتباطات المفيدة وتقييمها ومراقبتها وإصلاحها والاستبدال بها والحفاظ عليها، وكذلك تنظيم الاستجابات الفسيولوجية التي تؤدي إلى حياة صحية أو إلى المرض والوفاة”.

وتقول نظرية كيشيابو إن الإحساس بالعزلة –سواء كان الشعور بالوحدة في وسط الناس أو المرور بتجربة انعزال غير مرغوب- يجعلنا نشعر بعدم الأمان. ويقول: “عندما يشعر المرء أنه على هامش المحيط الاجتماعي، فهذا لا يجعله يشعر بالحزن فحسب، بل يشعر بأنه تهديد لبقائه على قيد الحياة كذلك، حيث يدخل الدماغ في وضع الحفاظ على الذات”. وفي هذه الحالة، يصبح الإنسان قلِقًا أكثر على نفسه أكثر من المحيطين به، تمامًا مثل الحيوان الذي يمشي على حافة القطيع، ويصبح مفرطًا في الحذر تجاه التهديدات الاجتماعية المحتملة. ما الذي يتأثر بهذا؟ المهارات الاجتماعية، فيضيف كيشيابو: “إن جوهر المهارات الاجتماعية هو أن تنظر من منظور الآخرين وتتعاطف معهم”.

وفي التجارب التي أجراها في المختبر، عمل مع زملائه على إثارة الشعور بالوحدة لدى الأشخاص المشاركين في الدراسة. وباستخدام التنويم المغناطيسي والسيناريوهات المعدة مسبقًا، قاد الباحثون المشاركين عبر لحظات في حياتهم مروا فيها بترابط اجتماعي قوي وشعور بالوحدة لتبديل حالاتهم النفسية. ثم أجروا اختبارات نفسية ووجدوا أنه حتى الأشخاص الاجتماعيين أظهروا مهارات اجتماعية أقل عندما دُفِعوا للشعور بالعزلة. وفي إحدى التجارب، قام المشاركون في التجربة بمهمة تحديد اللون الذي كُتبت به مجموعة من الأحرف (تشكل كلمة)، فكان الأشخاص الذين يشعرون بالوحدة أبطأ في تسمية اللون المرتبط بالكلمات الاجتماعية مثل “منافسة”، بل وأبطأ إذا ما كان للكلمة الاجتماعية ارتباط شعوري سلبي مثل كلمة “رفض”. وكتب كيشيابو في 2009 يقول: “التأخير يشير إلى تأثير التدخل. وحتى عندما كانت المهمة غير مرتبطة إطلاقًا بالتواصل الاجتماعي ودون أي إدراك لنية القيام بذلك، كان المشاركون الذين يشعرون بالوحدة يبحثون عن المعلومات الاجتماعية السلبية ويتشتتون بسببها”. “عندما يحتاج الإنسان إلى التواصل الاجتماعي بشدة، تقل قدرته على تحقيقه إلى أقل درجة ممكنة”.

يفترض كيشيابو أن “حلقة الوحدة” تعمل بعد ذلك على تنشيط آليات بيولوجية عصبية وسلوكية، تسهم في الإصابة بعواقب سيئة على مستوى الصحة. وباستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي، وجد أن أدمغة الأشخاص الذين يشعرون بالوحدة تُظهر نشاطًا أكبر للإشارات الاجتماعية السلبية أكثر من الإشارات غير الاجتماعية السلبية. ولكن هذا النمط لم تثبت صحته لدى المشاركين الأكثر اجتماعية. في نهاية المطاف، حقيقة أن العزلة قد يكون لها هذه التأثيرات القابلة للقياس على نشاط الدماغ تؤكد أهمية الصداقة في حياة البشر.

اقرأ أيضًا: طيور حمراء تُجري تحويلات كيميائية للألوان

تم نقل المقال من Scientific American بالتصرف.